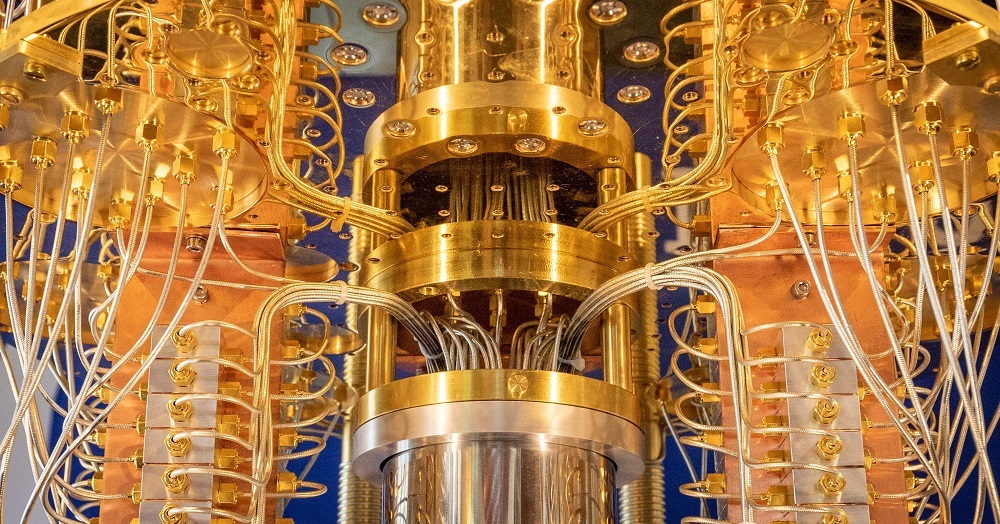

デジタルゴールドの「時限爆弾」— 答えは「NO」なのか?

「量子コンピューターが一般的になると、ビットコインをはじめとする暗号資産は無くなるのではないか?」

この質問は、暗号資産の将来を問う際に必ずと言っていいほど聞かれます。

その背景には、史上最強の計算能力を持つ量子コンピューターが、暗号資産の根幹を支える現代の暗号技術を解読してしまうという、極めて深刻な懸念があります。

しかし、この問いに対する答えは、単純な「Yes」や「No」では片付けられません。

結論を先に言えば、暗号資産が完全に消滅するという見方には、大きな疑義があります。

本稿では、この問いの根源にある「Q-Day」(量子コンピューターが暗号を破る日)の脅威の深層を、金融のプロの視点から探ります。

そして、単なる破滅論に終わらせず、技術進化のスピードとコミュニティの適応力を踏まえ、暗号資産が量子時代を生き残るための防衛戦略と、分散投資の一部としての合理性を解説します。

脅威の本質:公開鍵暗号の崩壊

暗号資産のセキュリティは、主に公開鍵暗号方式(ECDSA:楕円曲線デジタル署名アルゴリズム)に依存しています。

このアルゴリズムは、現在の古典的なコンピューターでは、秘密鍵を導き出すために宇宙の年齢よりも長い時間が必要になるという「計算上の困難さ」を安全性の根拠としています。

量子コンピューターが実行できるショアのアルゴリズム(Shor’s Algorithm)は、この公開鍵暗号の根幹を成す素因数分解問題や離散対数問題を、驚異的な速さで解決できます。

実用的な規模の量子コンピューターが登場すれば、以下の致命的なシナリオが現実となります。

→秘密鍵の即時解読と盗難: 取引時にブロックチェーン上に公開されるウォレットの公開鍵から、秘密鍵が瞬時に逆算され、誰でも他人のウォレットから資金を盗み出せるようになります。

これは、金庫の鍵を盗むのではなく、鍵の製造法そのものが敵の手に渡ることを意味します。

→ブロックチェーンの整合性の崩壊: 署名が偽造可能になることで、ブロックチェーンの「不変性」という最も重要な特性が失われます。

取引の正当性が保証されなくなり、ネットワークの信頼性、すなわち暗号資産の価値そのものがゼロに近づくでしょう。

市場への影響:単なる暴落以上のシステミック・ショック

「Q-Day」が現実となった場合、その影響は暗号資産の価格が下落する「暴落」というレベルに留まりません。

信頼性の崩壊と流動性の蒸発

量子攻撃が成功すれば、投資家、特に機関投資家や規制当局は、暗号資産に対する根本的な信頼を一瞬で失います。

資産の安全性に対する不安から、市場はパニックに陥り、売りの連鎖が発生し、最終的には流動性が蒸発するでしょう。

数兆ドル規模の資産が一夜にして無価値になる可能性を秘めています。

→金融システム全体への波及

暗号技術の脅威は、暗号資産に限定されません。

銀行間の決済、オンラインバンキング、VPN(仮想プライベートネットワーク)、電子署名など、現代の金融・通信システムを支える多くの技術が、同じ公開鍵暗号(RSAやECDSA)に依存しています。

量子コンピューターがこれらを解読し始めれば、世界の金融インフラ全体が機能不全に陥る、より広範なシステミック・ショックを引き起こす可能性があります。

→「HNDL」攻撃のリスク

悪意ある攻撃者は、将来の量子コンピューターでの復号化(解読)を念頭に、現在の暗号化されたデータ(取引データなど)を秘密裏に収集する「今収集、後で復号化(Harvest Now, Decrypt Later: HNDL)」攻撃を行う可能性があります。

これは、実用的な量子コンピューターが生まれる前から既に脅威が始まっていることを意味します。

量子時代を生き残る戦略:消滅しない「価値のアイデア」

前述したように、量子コンピューターが現在の暗号技術を破る可能性は現実の脅威であり、金融市場を混乱させるリスクは無視できません。しかし、「暗号資産が完全に消滅する」と断じるのは、技術進化のスピードと、暗号資産コミュニティの対応能力を過小評価しています。

生存への競争:PQC移行の進捗と猶予期間

量子技術のブレイクスルーがいつ起こるかは不確実ですが、多くの専門家や政府機関(米国、欧州など)は、2030年代半ばまでを一つの移行目標として設定し、国家的なインフラを量子耐性暗号(PQC)へ移行するロードマップを急ピッチで進めています。

暗号資産は、その分散的な性質から、コミュニティの合意(コンセンサス)形成が必要なため、移行は複雑ですが、技術的な議論と提案は既に最前線で進んでいます。ビットコインやイーサリアムの開発者は、この脅威に対処すべく、PQCへの段階的な移行計画(例:旧アドレスの段階的凍結案など)を議論しており、これは「ゼロ・リスク」ではなく「リスク低減」を目指す合理的な行動です。

つまり、量子技術が暗号を破るまでの間に、暗号資産自体が「量子時代でも安全なプロトコル」に自己進化できる猶予期間が存在すると考えられます。

資産としての「不滅性」:プロトコルの価値

暗号資産を単なる「暗号化されたデータ」として捉えるべきではありません。その真の価値は、特定の企業や国家に依存しない「分散型台帳技術(ブロックチェーン)」というプロトコル(仕組み)とコミュニティにあります。

量子コンピューターが現在の鍵を破ったとしても、それは「現在の鍵が使えなくなる」ことを意味しますが、ブロックチェーンという「非中央集権的な価値交換システム」のアイデアそのものを消し去ることはできません。

もし量子攻撃が現実化すれば、コミュニティは必ず量子耐性のある新しいプロトコルへの「ハードフォーク(移行)」を選択し、資産の価値を新しいチェーンに移し替えることが強く期待されます。

投資家視点:分散投資とリスク・リターン

金融のプロの視点からは、量子リスクは暗号資産が持つ数多くのリスク(規制リスク、ボラティリティ、市場リスクなど)の一つとして組み込むべきです。

- リスクとして認識: 量子リスクは、無視できないテールリスク(発生確率は低いが、発生した場合の影響が大きいリスク)であり、投資判断の際に考慮すべきです。

- 「なくなることはない」という確信: プロトコルの継続性が保証される限り、資産が完全にゼロになる可能性は極めて低いと言えます。コミュニティの対応能力と技術の進歩を信じ、リスクはあっても「価値が消滅しないための技術的防衛メカニズム」が働くという前提に立てば、そのリスクは許容範囲内となります。

- 合理的なアロケーション: したがって、暗号資産を高リスク・高リターンの「戦略的なサテライト(衛星)資産」として、ポートフォリオの一部(例:数パーセント)に含めることは、リスク分散戦略として依然として合理的であると言えます。

危機を乗り越える「デジタルな進化論」

量子コンピューターがもたらす脅威は、暗号資産の歴史において前例のないものです。

しかし、この危機は、テクノロジーの進化が金融システムのセキュリティに絶えず挑戦し、それを乗り越えてきた歴史の一部でもあります。

重要なのは、「Q-Day」がいつ来るかではなく、「それまでにPQCへの移行を完了できるか」という時間軸の競争です。

暗号資産業界と開発者コミュニティは、この生存競争に勝利すべく、既に動き出しています。

ブロックチェーンという分散型プロトコルの「価値のアイデア」が消滅しない限り、資産としての永続性は確保される可能性が高いと言えるでしょう。

金融のプロの視点からは、量子リスクは単なる技術的な脅威ではなく、「プロトコルが自己進化できるか」というガバナンスと技術的適応力のリスクです。

この適応能力への期待と、高リターン獲得の可能性を天秤にかければ、暗号資産を分散投資戦略の合理的な一部として組み込むことは十分に可能です。