皆さん、こんにちは。元国税調査官のTax Manです。

長年、資産課税部門で働いてきた私の目には、数多くの相続トラブルが映ってきました。

多くの人が「理想の相続」を夢見ますが、現実はなかなか厳しいものです。

今回は、私がこれまで経験してきた事例を交えながら、相続のリアルと、どうすれば円満な相続を迎えられるのかをお伝えしたいと思います。

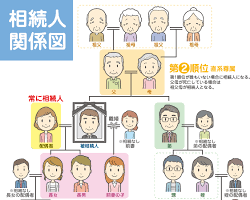

1. 悲しき「法定相続」という剣

相続の現場では、「法定相続分」という言葉がよく振りかざされます。

しかし、この「法定相続」こそが、かえってトラブルの元になることが多いのです。

民法には財産の分配割合が細かく定められていますが、現実には不動産のように分割しにくい財産があったり、特例の利用で税額が変わったりするため、法定通りに分けるのは難しいのが実情です 。

私が担当したケースで、80代の父親が亡くなり、母親と子供3人が相続人になったことがありました。

母親は特例を使って1億円の土地を2000万円に減額して相続し、子供たちは父親の預貯金2000万円を均等に分ける話が進んでいました。

しかし、60代の長男がこれに反対し、法定相続分を主張したのです 。

長男の主張通りにすれば、長男は2000万円を相続できますが、そのためには母親が4000万円の現金を子供たちに渡す必要がありました。

母親にそんな現金はありません。

結局、長男は母親に「家を出て行ってくれ」と言っているも同然でした 。

長男は、母親を施設に入れ、実家を売却して財産を分けたいようでした。

初めて会った時は分別のある人物に見えましたが、人は見た目だけでは分からないものです。

この長男のように、欲を出した相続人が最後に振りかざすのが「法定相続」という権利なのです 。

2. 親の気持ち、子の気持ち

相続を円満に進めるには、何よりも「人の気持ち」が大切です。

しかし、これがまた難しい。

ある父親は、長男を連れて私の事務所に来ました。父親は「土地を売ってほしくない」という唯一の希望を伝えたかったのです。

しかし、父親が亡くなった後、妻や子供たちがどう感じるか、というところまでは考えが及んでいませんでした 。

また別のケースでは、会社経営者の夫が妻に「会社の株はすべて長男に」と書いた遺言書が残されていました。

しかし、夫の死後、妻は「株は全部長男に、現金は妻と長女で半分ずつ」という遺言内容にショックを受け、遺言通りに相続することはできませんでした 。

親は「遺言書」という形で自分の意思を残せますが、それが必ずしも子供や配偶者の気持ちに通じるとは限らないのです 。

3. 譲り合いから生まれる理想の相続

一方で、心温まる「理想の相続」もありました。千葉県で板金工場を経営していた父親が亡くなったケースです。

相続財産は3億円を超え、相続税は5000万円かかることがわかりました 。

最初に口を開いたのは長女の夫でした。

「財産はお父さんとお兄さんたちが築いてきたものです。私たちはいりません」と。

長女もこれに同意しました 。

これに対し、長男は「ありがとう。でもそういうわけにはいかない。お金を借りることもできるし、相続してほしい」と穏やかに応えました 。

最終的には、長男と次男が借金せずに相続税を払える範囲で、妹も少しの現金を相続することになりました 。

妹夫婦は数千万円を相続できましたが、彼らはもともとそれを望んでいなかったのです。

目の前に現金が積まれても「いりません」と言えるのは、本当に素晴らしい人間性だと思います 。

4. 対策を怠った悲劇

相続には、事前の準備が不可欠です。

ある50代の男性サラリーマンは、父親が亡くなった直後に会社の早期退職制度を利用して退職し、実家に戻って母親の面倒を見ることを決めました。しかし、彼が母親と同居して2年後、母親は施設に入所することになってしまいました 。

彼は、母親と同居する子供が家を相続する際に土地の評価を8割減額できる「小規模宅地等の特例」を知らず、特例を利用した場合に比べて1000万円近くも相続税が高くなってしまったのです 。

知識があれば防げたはずの悲劇です 。相続は単に財産を分けるだけでなく、故人の気持ちを尊重し、残された家族が幸せに暮らせるようにするためのものです。

しかし、そのためには、専門家のアドバイスを借りることも含め、早い段階から家族で話し合い、準備を進めることが何よりも大切です。

相続税は複雑で難しいものですが、決して他人事ではありません。

皆さんも、ご自身の人生と家族の未来のために、ぜひ一度「理想の相続」について考えてみてください。