春の宵、銀座の路地を歩けば、ほのかに漂う鮨の香に誘われる。

暖簾をくぐれば、凛とした空気の中、白木のカウンター越しに職人の技が光る。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

さて、私がこの道に入り、銀座の老舗の暖簾をくぐってから、はや半世紀以上、実に六十年の歳月が流れました。

指先一つで、米と魚が織りなす 旨味の世界。

当初は還暦を目処に静かに引退するつもりでしたが、ありがたいことに、今もこうして皆様の目の前で鮨を握らせていただいております。

それは、長年のお客様からの温かい励まし、その一言一句が、私の背中を押し続けてくれたからです。

以前、このセレンの場でも、近年の鮨職人の仕事ぶり、そしてその世界観についてお話しさせていただきました。

しかし、それは私が修業に励んだ時代とは、まるで異なる景色なのです。

(*以前のお話は、Reddish Brownで検索をお願いします(Vol. 20,22,60,72,83,96)

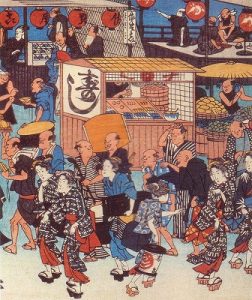

そもそも鮨は、江戸時代には庶民の日常に根付いた、手軽なファストフードでした。

握り飯一つ、炊き立ての米と酢の湯気とともに頬張る、そんな光景が当たり前だったのです。

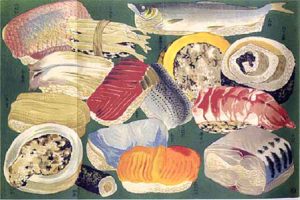

それが今や、一人あたり五、六万円は珍しくない高級品へと変貌を遂げつつあります。

ビジネスとして考えれば、時代の流れ、当然の変化なのかもしれません。

しかし、私が師から厳しく教えられたのは、「飲食店は妬みが多い世界。

だから、儲け過ぎず、地道に働け」という、質素倹約の精神でした。

その教えを今も胸に刻む私にとって、銀座の高級店「久兵衛」がテレビCMを放映するようになったことは、まさに衝撃でした。

時代の変化といえばそれまでですが、 師匠の教えを愚直に守ってきた私には、割り切れない思いが去来するのです。

これは、 老人の繰り言に聞こえるかもしれません。

しかし、以前セレンでお話ししたように、これは私にとって、単なる昔語りではありません。

この道で生きてきた私の、偽りのない遺言なのです。

今日は、近頃の若い鮨職人の中にはご存じない方も増えているという、「鮨屋の当たり前」についてお話ししたいと思います。

この話が、皆様が鮨屋で過ごすひとときに、少しでも新たな楽しみを加えてくれるなら、これほど嬉しいことはありません。

「へい、らっしゃい!」威勢のいい掛け声とともに、今日も粋な職人たちが腕を振るう鮨の世界。

その舞台裏では、私たちには馴染みのない、独特の言葉たちが飛び交っているのをご存知でしょうか?

知っているとちょっと通ぶれる、そんな鮨屋の隠語の世界を覗いてみましょう。

そもそも、なぜ鮨職人たちは、みなさんがあえて使うことのない特別な言葉を使うのでしょうか?